第十三章 回憶錄之一 The Memoirs─One

在這兩本回憶錄被寫出來的三十年之後,荷普利依舊持有著他早先希望能加以編輯以便來日能出版發行的這兩份珍貴的文稿。此時,他已是位老人,只希望能確保它們未來的保存無虞。而此時輿論的氣氛仍依舊未變─至少截至此時仍是如此,他到底該怎麼辦呢?他對這兩份猥褻的文稿再瀏覽過一遍之後,發現其中有一個章節的內容並不淫穢,並且或許有著歷史上的重要性,那是在「滿州的沒落」裡的一章,內容是講述西元一九零八年,那戲劇化的皇室領導人去世的「真實」歷史─也就是在十一月十四日光緒皇帝的猝死以及隔天老皇太后的逝世。

光緒皇帝

在這一章裡,拜克斯給予了一個完全不同於先前曾被發表過的版本─是完全截然不同的,其中細節更加詳盡,可讀性也非常地高。此外,內容也很具有權威性;拜克斯解釋說,那是因為這些經過都是他從故事裡的主角們那裡所聽來的一手消息:他們分別是身為策劃者的大太監李蓮英,另一位是太監崔德郎(Ts'ui Te-lung,音譯),他也是謀害皇帝的共犯之一。在此時,拜克斯已不再維持如同自己在西元一九一零年所寫的,皇帝及皇太后兩人都是自然死亡的這個說法。在此,他明確而詳盡地陳述,指稱兩人都是死於非命:直指皇帝是被皇太后所下令謀害(的確一直以來,也有很多人相信是如此),而皇太后自己卻不是被別人,而正是被那個能擁立也能罷黜皇帝,想自創新局的大叛徒袁世凱所殺害。

拜克斯說,先前所有的敘述講法,包括他自己的,要不是根據捕風捉影的傳聞,就是依據官方的說法而來的,因而全都是毫無價值的。他雖自始至終都知道實情,但是在西元一九一零年那時,他沒能敢將它公諸於世,因為他還想繼續待在北京,所以毫無選擇地只得遵照官方的版本;而且中國政府亦透過英國政府來施壓,英國方面為了避免損及與袁世凱之間的關係,故明令禁止任何不同的版本被公開發佈。其實他沒將為何長期以來他從未將真相告訴世人的原因說清楚講明白,然而,光是這樣也夠讓我們能瞭解到,拜克斯就如同拜占庭帝國時期的那位歷史學家普科比雅司(Procopis),對當代的紀錄總是有個公開的版本,而對於後代世人,卻還會另外再給一個版本,一段歷史的密辛。

荷普利相信拜克斯回憶錄裡這段可以拿來公開的章節應是有其歷史的重要性,至於拜克斯在這個版本裡的內容為何會有異於他早先在西元一九一零年(於西元一九三九年又再版)所發表的版本,荷普利同時也對他所做出的那番解釋完全地感到滿意。於是他將這個章節從回憶錄中給節錄了出來並加以整理,準備要將它單獨來做發表。他還在自己準備的文稿裡,加入了他自己所寫有關於作者的「附記」,稱作者是個可靠的權威,並運用得體合宜的言詞,將拜克斯在那尚未能公開出版的回憶錄裡所揭露的有趣生活做了部分的敘述。

此時,將拜克斯視為是個獻身治學而聲譽卓越的學者的這種看法,早已藉由「英國國家人物傳記大辭典」裡丹比女士所發表的那篇文章而獲得確認。於是這份經由編輯並加以補充過的文稿,便適時地交給了一家東方學術性的報社,而報社編輯認定這篇文稿是有其價值,便答應將公開發表它。

至於這兩本回憶錄此外所剩餘的部分,荷普利並沒有打算要將它們出版發行,但是他採取了必要步驟來確保它們的保存無虞。西元一九七三年,他在瑞士醫學研究所裡擔任研究員。在他自己辭世的一個月前,他將這兩部回憶錄的原稿以及以他原本為出版而所準備的,以打字謄稿並加附了註釋的數份副本,一併交給了該研究所當時的所長,並要求所長在他離開世間之後,將它們捐贈給公立的圖書館來妥善地保存,他還特別提到曾受惠於拜克斯慷慨恩澤的牛津大學伯德雷恩圖書館。

所長在瞭解到這些作品的特性並且無疑也感到頗為尷尬棘手後,決定在將它們捐贈送出國之前,先徵詢其他幾位在瑞士有資格及能力來對此做評論的學術界友人的意見。他所請教的是兩位傑出的學者:一位是史學教授,另外一位是英國文學教授。結果兩人都對這兩部作品感到驚豔而讚嘆不已,同時也都沒有質疑作品的依據基礎之真實性。

撇開拜克斯所曾做過的隆重宣示聲明不說,兩位教授皆認為,作品的敘述本身就已經是最佳的保證:那些陳述是如此地鉅細靡遺,如此地直接而真實,如此地栩栩如生,以至於根本就無法來質疑它的真實性。他們同時也宣稱拜克斯是位「不凡的作家」,他「在文學上的天分以及無人可比擬的敘事能力,完全充分地顯現在字裡行間」,所以他們支持荷普利的遺願,認為「這樣珍貴的遺產」應該要被出版公開。

當然,這文稿不能拿來在瑞士境內出版發行:他們都承認,「在此間這樣做是非常不可能的」;但是,難道就沒有任何英國的學術性出版社願意來接受它嗎?他們建議,可以將它交給一家大學所屬的出版社,這樣做有兩個好處:因為一家大學所屬的出版社或許願意承擔在印刷時,因艾德蒙爵士在其文稿的篇幅裡隨處暢意揮灑的漢字,所導致需要額外增加的印刷費用,再者,一家大學的出版社是不會畏懼因作品內容對色情的描寫而所招致的外界非難。

這兩位教授當然有可能多少是受到,那份連同拜克斯的文稿一起交給他們的,由荷普利所撰寫的「附記」的影響而達成這樣的結論;但不管到底過程是如何,他們很顯然地都支持荷普利的看法,而研究所的所長在獲得這三方面一致性的贊同肯定意見後,才決定將這文稿交到了我手裡。

這三位文稿的支持者─荷普利以及其他兩位的瑞士教授─都建議,應由我來扮演這個最後仲裁者的角色,部分的原因是因為,他們認為我曾在英國情報局待過一段時間,而拜克斯在回憶錄裡,亦自稱是深受該局信任的情報員,他不是曾被克森勳爵(Lord Curzon)指派前往蒙古從事棘手的任務,也不是曾從北京秘密地直接向「我總部裡的老大」愛德華‧葛雷爵士(Sir Edward Grey)傳遞報告,對英國官方正式的外交官員的那些不專業的觀點看法提出指正嗎?

我在此提及那兩位瑞士教授所做出的認真而嚴肅的判斷,絕不是為了彰顯我比他們來得強─因為起先,我也曾認真無比地對待這些手稿─我在此這麼做,只是想要藉此來指出拜克斯那奇特不凡的說服力而已。對於任何一個讀過他個人經歷的人而言,若這經歷是已經過像我現在這樣重新建立過的,都會心生警惕地察覺到,這個老騙徒又再重施故技了,而且這也是件再明顯不過的事。但是在西元一九七三年,他的生平還沒有被像這樣地建立起來,唯一能找到有關於他的生平,是由丹比女士在「國家名人錄辭典」所撰寫的那篇文章。

而在當時我所能找到的,在拜克斯距今遙遠又刻意隱遁的那段歲月裡,曾認識他的那幾個人當中,根本沒有人對他真正的性格能略知一二。還有,就像荷普利以及其他的人,大家都知道這景善日記是有問題的,但是截至當時,依舊是沒有人公開陳指,正是拜克斯本人積心處慮地偽造了這本日記。昂瑞‧維齊曾和拜克斯討論過這件事,至今他卻仍堅稱它是真實的。在拜克斯過世二十年之後,維多.普西爾在發表的文章裡,雖然認為那本日記是件贗品,然而,卻也仍是恭敬地看待拜克斯對自己是如何「發現」它所做的那番陳述,並將此番陳述視為是這個事件裡不可或缺的證據之一。

但這樣說也沒錯,依照現在經過重建後的拜克斯完整生平來看,這是件證據用來證明他那天賦異稟的說服力。終其一生,他不僅藉由日常鬆散平凡無奇的一般言談,更假借精確詳盡的書面文件,來將他的幻想及偽造作品加諸於那些不是那麼謹慎挑剔的人們的身上。荷普利自身是個經驗老道的醫生,對各種精神心理問題皆了然於胸,曾被他的政府選派去擔當一個需負重責大任的實際工作,並在工作結束功成身退時獲得眾人的一致讚譽。他絕不可能是一個笨蛋,但是如果他也被騙了,他大可和那位美國商人霍爾異口同聲地說,碰到拜克斯,是誰都有可能被騙的。

因此,當我起先在閱讀這些奇特的回憶錄時,並沒有任何可得的拜克斯生平記載,內容可以拿跟這兩部回憶錄來做承接,可以當做供參考或是可以憑藉著來對照考證。也沒有任何明顯的方法可用來將其一生的經歷,建立起這樣一個完整的來龍去脈,因而我只得乖乖地由回憶錄的內文裡來做比對考證的工作。在剛開始,這是件非常艱澀困難的工作,因為拜克斯在對人物的敘述上,只要這些人是曾真實存在的,同時在該事件裡是與他無關的,那麼他對他們的陳述總是精準到令人訝異的地步;而在經過這麼長的時間之後,經由他的記憶力所呈現出的精確敘述以及相關細節,自然讓人很難不對他產生一定的信心。

而當他提到自己和那些赫赫有名的人物有關連的部分時,我又苦於無法對這部份來提出反證。我僅能指出這些諸多名人─英國首相羅斯伯里伯爵、法國詩人保羅.維荷蘭、愛爾蘭作家奧斯卡‧外爾德、散文作家華特‧派德、畫家歐伯列‧畢爾茲利、愛德華‧葛雷爵士、克森勳爵等,此外還有十餘位─在我所能找到這些眾人身後所留下的文件紀錄裡,竟然沒有一個曾留下紀錄表示認識拜克斯此人,連即使只是知道這個名字的記載都沒有。而至於拜克斯所宣稱有著親密私交的皇太后以及她宮臣們─他則是早在寫這回憶錄之前,就已經是如此這樣地宣稱了:最少可以回溯到西元一九二一年─那是一個我無法穿透探究的領域,我僅能提及,有幾位自稱對皇太后及宮廷有瞭解的作家們,很顯然並沒有將拜克斯與皇太后或是她的宮廷連結在一起。

在這些回憶錄裡的主要事件都是啟始於西元一八九八年,當拜克斯初抵中國的這個時間點,而無論是他在這個時間點之前或者是之後的那些事物都一樣,都有著一種不可考的特性;因而無法將這些事物拿來同拜克斯的已知作為做比對,因為從他離開牛津大學開始,直到他首次在中國露面為人所知的這段期間裡,他的所作所為仍是一團謎。甚至直到目前,除了一些非正式的參考資料之外,唯一能提供從西元一八九五年到西元一九零八年之間,有關於他的所作所為的資訊來源,如果這也能算是資訊來源的話,就只有這些回憶錄了,它們也正就是我現在設法所要來做測試驗證的對象。

然而,當我一點一滴慢慢地去做求證時,其中無可避免的矛盾點便逐漸地開始浮現,於是我才得以心滿意足地去認定,這些回憶錄不僅僅是錯誤百出,細節染滿著想像的色彩,而且從頭至尾純粹都只是虛構的幻想─同時這些幻想還是經他那不凡的巧智所設計過的,環繞交錯在他記憶得分毫不差的真實事實與被他狡詐地扭曲以符合其情節需要的敘述之間。拜克斯似乎是以極致無比的細心及技巧來創作他的這些幻想,不但意圖避免讓它們與客觀的證據發生毀滅性的衝突,同時還要讓它們,姑且無論這作品的內容本身是如何地令人難以相信,但是乍看之下,竟都會受到客觀證據的正面支持。

這些幻想絕不是隨機任意的幻覺異想,如同一個弱智者的呢喃夢語那般:若是對那些儘管充斥著荒謬怪誕色慾橫流的內文做番透視,會發現這其中卻有著高度理性的架構,並且是經過奸巧的刻意設計,不但要讓內容獲得連貫的一致性,經得起顯著事實的考驗,同時還要能對在他腦袋裡其他早先所曾做過但此時卻已有抵觸之虞的虛構事項來充當有利的佐證。

既然我對確定拜克斯回憶錄真正的性質(指虛幻不實)一事已感到滿意,所以當我在追尋一切有關拜克斯一生的資料並盡可能客觀地將它重建之際,自然而然地就不會採信回憶錄裡的任何敘述。我不能排除在這些回憶錄的內容裡,或許偶爾會脫軌地觸及到作者真實的一面的這項可能性,但是這些內容是絕對不能被相信的。現在他真正的經歷生平已經被充分地展示了出來,我不認為我還有必要去對這些回憶錄做任何仔細的檢驗,或是就「在內容極為詳盡而又最無法做查證的情況下,我是如何會認為它們完全是想像虛構的」這件事,來多加以解釋說明或是做出敘述。

讀者將因拜克斯在先前過去的作為而傾向於,在開始就不採信他所揭露的那些沒有啟發性的故事,也懷疑怎會有人會認真地去看待這些敘述。所以對這些回憶錄,只需要做個非常簡單的摘要概述也就夠了,而且這麼做倒不是因為內容的本身,而是為了它們能對解釋兩個疑問帶來曙光:首先,是作者心理狀態的問題,再者,是他偽造這些文學作品的目的及所使用的方法,這個一直尚未能被解決的問題。

表面上,拜克斯的這兩部回憶錄是在講述他個人的經驗,先是從在歐洲開始,直到西元一八九八年。接著,從西元一八九八年到西元一九零八年,是在中國。在歐洲,他看似是個文人,一個唯美主義者,在西元一八八零年代至九零年代裡,他是英國和法國兩地當代所有最知名的詩人們及作家們的個人親密好友,同時也是時尚社會裡,世故老練並為皇室貴族階層所接納的一員。

而在中國,他是位享有特殊待遇的觀察家,由於他語言的天分及富有同情心的舉止風範,而被引進了滿清皇室宮廷之中。但是這些對於文藝界的、社交圈的,誠摯有禮的生活情節描述,只不過是整個故事的外貌而已:而其內部主體,也是唯一的架構原則,並不是有關文學的或是社交的,而單純是性慾,這兩部回憶錄內容都執妄地縈繞在粗鄙荒誕的猥褻淫穢這個主題四周。

拜克斯將自己描繪成一個受到壓迫的同性戀受害者,對於原本在英國時,因受限於高壓的法律規定及維多利亞女王時期的偽善風氣,只能冒著風險偷偷私下從事自己的嗜好,但卻在中國找到了肆意放縱的大好機會;在他年邁之際,一旦善良的荷普利為他解除了「某些外在的禁忌圍籬」之後,他顯然是從油腔滑調地詳細敘述這些墮落行為的每個細節裡,得到一種細膩微妙的淫蕩快感。無論這些回憶錄被號稱是文學或是歷史之作,事實上,這兩部回憶錄最好的命名應是「艾德蒙.崔洛尼.拜克斯的幻想性生活,一、在西元一八九零年代的文藝界及政治界二、在慈禧的宮廷裡」。

就如同那些生活遭到傳統所非議的人所常會做那般,他將自己的怪癖歸咎於被誤解的童年,他曾寫道,他的童年時期是「典型地不快樂」(ideally unhappy)。他憎惡自己的雙親,他曾兩度敘述在他母親葬禮時的情景,在西元一九零二年十月,(他這麼說)當站在墓旁以「十種不同的語言」咒罵他母親所留下「令人厭惡的回憶」時,讓他那剛喪偶成鰥夫的父親大吃一驚。當時他三十歲,根據他自己所述,已有八年沒有見過他母親;但是時間與別離並沒有讓他的憎恨稍減,他必需為在過去所承受過的痛苦來做報復。

他在學校裡也不比在家時來得快樂到哪裡;因為他在九歲時就被送往阿斯科特就讀於聖喬治預校,他告訴我們,那只不過是另一個遭受折磨的場景罷了。那是個「古板知識份子的托兒所」,所教育出來的孩子都是「一本正經而勢利眼」:還好有威斯頓‧邱吉爾、莫瑞斯‧巴陵以及其他友人讓那段生活變得稍可忍受。校長訶伯特.史內-金納斯理是個「喜歡鞭撻學生,殘暴成性又超愛自吹自擂的暴君」,他並暗示說校長和有些學生有同性戀關係。然而,拜克斯說,在四年之後,藉由一位新任教師的到來,在阿斯科特的學校生活中所承受的恐懼感,在突然之間都得到了補償。他熱愛這位將自己的生活從孤立、庸俗裡贖回,對自己一生產生了最大影響的老師。這位於西元一八八六年二月到任,直到同年七月離去,在該校教授法文的新老師不是別人,正是法國詩人保羅.維荷蘭。

根據拜克斯所言,維荷蘭在阿斯科特的聖喬治預校一共待了六個月教授法文,後來因一件不幸的事而促成了他的離去。在西元一八八六年的七月十六日,「那真是個令人開心的日子」(albo lapillo notanda dies,拉丁文),校長在殘暴地鞭苔一個被人謹慎地說成是名叫班戴爾的男生時,突然因心臟病發而猝死,學校因而將課業結束提前放假。

維荷蘭失蹤了,而拜克斯和他的同學對他們那個嗜虐成性的暴君進行了一場巧妙的報復:「他在彌留狀態時所身上所穿的整潔衣著刺激了我們幾個,於是在那個好心地將他置於棺木內的女傭友善的協助下,我們設法將那根被他打到斷了的教鞭塞進他的壽衣裡,就像埃及人將死者親密的物品拿給死者陪葬那般;就這樣樺木的教鞭和十字架(因為他是個地位崇高的英國牧師)便同處於他那可恥的墳墓裡。」

維荷蘭才一剛到阿斯科特的聖喬治預校,拜克斯說他自己立即便成為了他所寵信的朋友和門生。在獲得他父母的同意之下(這個說法似乎令人感到訝異),他陪伴著維荷蘭到巴黎去過復活節假期,因而在他年輕時期,便能有機會打入法國的文人圈裡。藉由維荷蘭,在那次或是後來的機會裡,他結識了當時法國大部分的作家,並成為其中部分人的「甘尼美得」(Ganymede,希臘神話裡侍神的俊美酒童)。

他提到了瑪拉梅、巴瑞斯、維利耶、洛蒂、路易斯、夫予司蒙等人,在「已逝的過往」的初稿裡,他還提到了詩人瑞保(Rimbaud),但當荷普利向他指出這個說法在年代時間的排序上會有個無法克服的難處之後,他便熟巧地將這位詩人置換成一個名叫「瑞波」(Rimbot)的補鞋匠,後者的名字雖還是會造成一時的混淆,但還算能交代矇混得過去。

同時,在溫徹斯特,拜克斯還發掘出那些他在後來的歲月裡(他說的)會肆意享受的嗜好。他待在當地的那六年期間是「一場放浪駭俗的嘉年華會」(他告訴我們):他是「許多人所渴望的對象」並且「同至少三十個男孩們(或許更多),比他年長、比他年幼的都有」享受過「在肉體上的歡愉」─無可避免地,其中包括人稱「寶茲」(Bosie)的阿佛列‧道格拉斯勳爵(編劇作家奧斯卡.外爾德的親密伴侶)。但是他承認他也從古典文學裡或多或少獲得了些樂趣,他仍片片斷斷記得些內容較為淫誨的章節;就這樣,憑藉著他對語言的天分,他得到了牛津大學的獎學金。

到了牛津大學(如果他所說的話能信的話),拜克斯立即和那些名聲顯赫的人士建立起了,不要說成是親密的,一種友好的關係。華特‧裴德(Walter Pater,英國美學藝評家)是「我的校外導師」而「我對他是完全地著迷」。他很快地便同裴德一起共進午餐,一起討論「同性戀」(Greek love)以及米開蘭基羅在那方面是否是主動、被動兼具;但是在發現自己器官的尺寸不足後,他拒絕了他這位導師所提出的令人訝異的提議。

William Gladstone

他才剛到此校沒幾天,他就接獲邀請去見首相威廉.葛拉斯棟(William Gladstone)先生,他才剛到校裡發表過一篇有關羅馬的,名為「中世紀的大學」的演講。拜克斯告訴我們,他同這位大人物做了一次很有趣的對話,首相表示很高興見到民權黨(whig)的英雄查理斯‧詹姆斯‧福克斯的親人。拜克斯同時也取悅於維荷蘭,提供他方便之門讓他能同那些他在天主教堂裡看上的俊俏乖順的大學生一起咨意作樂。

哈佛費爾(Haverfield)給予了他歡樂,喬維特(Jowett,英國文學家)則是教導了他,同時普西教會(Pusey House)的首任會長查理斯‧高爾(Charles Gore)也接納了他,帶著他學習研究宗教儀式,從在牛津大學裡的英國國教高派教會儀式,到在倫敦農莊街的耶穌教會所使用的羅馬天主教儀式兼而有之。在大學時期的同學裡,他僅提到麥司.比爾普和少數幾位。他常常待在倫敦,喜歡在那裡固定同麥克斯、奧斯卡.外爾德以及阿佛列‧道格拉斯幾個一起共進晚餐,而在巴黎,他則是和外爾德、道格拉斯以及演員哈利‧史丹佛享受著另一種不同的親密關係。

他同時也是插畫藝術家歐柏立‧比亞茲萊和他一幫友人們的一個私密好友─沒錯,在他二十一歲時,他幫比亞茲萊編輯季刊「黃書」(Yellow Book),還為該刊寫了篇短文講述自己在希臘時的經歷,然而,他在該文被刊出前將自己的文稿抽回,以避免得罪他的一位東家法蘭克‧諾爾。同時,他也和比亞茲萊的友人兼老闆安德烈‧拉法羅維科浸淫於一種「絕對不會是柏拉圖式....的關係」,據說拉法羅維科「在他的回憶錄裡提到了此事」。

拜克斯在牛津求學那段時期的回憶,除了和沛德、麥司.比爾普的關係,同葛藍斯頓的聚會以及維荷蘭對他的探訪之外,內容似乎頗為貧乏。他在那些年裡的大部分活動都是在校外進行的。他曾經一度「投身沈溺於賽馬場,成為一個揮霍無度的賭客」,而險遭賭棍設局所坑殺,我們發現他也曾出現在蒙地卡羅的賭桌上。

在倫敦,他曾向小說家亨利‧詹姆斯(Henry James)、詩人喬治‧莫爾(Edmund Gosse)和小說家喬瑟夫‧康納(George Moore)等人討教;他在杰明街的同性戀土耳其蒸汽浴室同他所有的這些老友碰面,其中包括那位「與他生活理論相違,全無視於人性」而總以中立旁觀者自居的亨利‧詹姆斯─他在巴黎同樣地也涉足類似的場所。甚至在「雅森尼爾俱樂部」(the Atheneum)裡,也可以看到他追隨著哲學家賀伯特‧史般塞的身影;在陪伴這些人的空檔,他就在內殿法律學院(Inner Temple,倫敦四大法律學院之一)裡吃晚餐,並獲得「崇高的法律學位」。

但最重要的是,他在大學肄業那幾年裡他曾出門去旅行,而他的行程也的確是很特別,他在休第一次的長假時去了希臘,我們發現他同好客的英國東家法蘭克‧諾爾住在希臘東部的埃維厄島(Euboea),他告訴我們說,諾爾當時仍籠罩在被說成涉入發生在西元一八七零年的迪列西謀殺案(Dilessi murders)的疑雲之中,在該案裡有一團無辜的遊客,大部分是英國人,在馬拉松古戰場被盜匪所擄獲,其中四人被劫持並勒索贖金而遭殺害。

然後,我們聽到他同希臘國王和皇后在塔托伊(Tatoi)的皇家花園裡的宴席上,討論著這個年代久遠卻又敏感的陳舊主題。如果我們抗議說,到了西元一八九三年,希臘人早就忘了這件著名的事件的話,那我們應該要考量到,英國約克郡是當時受害者之一的佛德瑞‧維納(Frederick Vyner)的故鄉,在該郡北部的人們卻依然記得此事;而拜克斯對維納家族正是有著某種的依戀。在他接下來到加拿大度長假的途中,他卻因對舞台劇名伶愛倫.泰芮的明顯愛慕,而激起了亨利‧艾文(Henry Irving)的妒忌:我們可以回想起他對愛倫.泰芮也是有著這種類似的迷戀。

Lord Rosebery

到了九月,他已經回到英國,和羅斯伯里勳爵(Lord Rosebery)同住於愛丁堡的達爾梅尼(Dalmeny),與勳爵享受著「一種慵懶而纏綿並給予了雙方同等樂趣的魚水之歡」,因性愛刺激與談論政治的相互交錯,而使得樂趣倍增的這些愉悅體驗,是發生在「般布果城堡」(Barnbougle Castle,位於愛丁堡附近)旁的一間「與世隔絕的屋舍」,而交歡其間進行的步調都是由這位名人所控制的:如同拜克斯的說法,因為「我的讀者都會同意,當一個年輕人有幸能同一位首相(其實當時的羅斯伯里勳爵仍是外交大臣)共享肉體之歡時,任何有關「辦事方式」(modus operandi,拉丁文,同等英文mode of operation)的提議,應都是由後者來提出的」。

Sarah Bernhart

此時,拜克斯將自己描述成是首相的地下私人秘書,並為他做些翻譯文件的工作。但是他仍有閒暇來勾搭法國的一位女演員「漂亮的歐德柔」(la belle Otero,法文),而讓另一位法國女演員莎菈‧波恩娜(Sarah Bernhart)為此而傷心不已....同時,他在某個未指明的時期裡(如同他向拿破崙三世的妻子尤金妮皇后所解釋的),「曾在西班牙做過廣泛地旅行(beaucoup de voyage en Espagne,法文)」,也曾在四十八種語言裡,研習過幾種在後來他能宣稱自己會的語言,包括日語在內。最終,於西元一八九五年,「在完成我於牛津大學的學業後(實際上,他從未完成),我前往日本去了。」

在西元一八九六年一月,他回到了英國,即時趕上同克森勳爵一起出面來做干預交涉,拯救了孫逸仙博士的性命,大家都知道當時他被計誘入中國駐倫敦的使館裡而受到拘禁:因為此時,拜克斯同時也是克森勳爵的地下私人秘書了。然後他又幾乎是即刻地動身出發離開倫敦,取道巴黎前往俄國去了。他告訴我們,在兩年前他為了替季刊「黃書」邀稿而曾經寫信給托爾斯泰(Tolstoy,俄國小說家),他拒絕了這項請求但是卻邀請這位素未謀面的英國青年到他在亞斯納亞‧波利亞納的莊園作客,而此時正是兌現這張空白支票的時候到了。

他說,他在俄國度過了該年的整個夏天,其中一個月是住在亞斯納亞‧波利亞納的莊園,他很喜歡這位名人振奮人心的言談,同時他還給了拜克斯一封去晉見沙皇的介紹函─這點就令人頗感訝異,因為此時托爾斯泰正深受宮廷所痛恨厭惡,也被當時的社會所排擠並被逐出了教會。到了莫斯科,在烏斯賓斯基聖母升天大教堂(Uspenski Sobor)裡所舉行的尼古拉二世加儀式冕典禮當中, 他是個「特許的賓客」,和皇后及她的母親一起閒話家常並相聊甚歡。(根據他後來的陳述)他還被冊封為俄國的男爵,而和羅巴諾夫親王(Prince Lobanoff)的侄子阿爾佑夏(Alyosha),兩人變得「很親密,異常地親密」,阿爾佑夏還教了他一些同性戀間新的淫樂技巧。

Swinburne

Empress Eugenie

在他回去之後─如果他寫的日期沒記錯─他出現在英國,去過松林飯店(The Pines)探訪了英國詩人斯溫伯恩(Swinburne),在隔年的春天,他人已到了巴黎,投靠在法蘭西喜劇院(Comedie Francaise,法文,法國國家劇院)的高先生(M. Got)門下學習戲劇,曾和莎菈‧波恩娜同台演出,波恩娜還將他介紹給了尤金妮皇后(Empress Eugenie),他和皇后有過一次賓主盡歡的談話─這是他在一年的時間裡所認識的第三位皇后。

Lord Kitchener

隨後他又離開,取道土耳其的君士坦丁堡(Constantinople,今稱伊斯坦堡)前往開羅(他在君士坦丁堡發覺到同太監交歡的樂趣,後來將此樂趣在中國發揚光大)。在開羅,他和很容易可以辨識得出來是誰的一位土耳其鄂圖曼帝國的公主,在兩人一夜激情裡所獲致的快感,更因這位公主誇說,他那非凡的本領與基奇納伯爵(Lord Kitchener,當時埃及軍隊中的英國指揮官)的冷感,兩者簡直是天壤之別的強烈對比,而讓他在聽了後更是倍感快活。

因而在後來,拜克斯能拿這番真實的對照比較來逗弄基奇納伯爵(他之後還幫基奇納伯爵購買中國瓷器做為增添收藏品之用,在當時稱人具有此種「藝術氣質」是指對方為同性戀的明喻)。他說,這位名人聽了非但絲毫不以為意,還直率地承認了他那些特殊的癖好,並意有所指地說:「孩子,若沒有意願,就不會有結果的」(Where there's no will, my boy,there's no way.)。

同時,在西元一八九四年裡一個無法確定的日期,當他最後一次見到他所憎恨的母親時,他已經設法在約克郡住上一段長到足以讓他同一個合適的對象訂立婚約的期間,對方叫「陶芮絲」(Doris V.他將姓氏用縮寫的),是里彭侯爵的親戚。要指出那個縮寫的姓氏並不難:再一次,我們看到了他對維納家族(Vyner)的依戀。拜克斯矯情地問道,如果那場婚姻如期成功地舉行了,一切又會是如何呢?或許他會變得受人尊敬,並在約克郡定居下來成為一個地主鄉紳....

或許吧;但事實並非如此,在最後的關頭,就在婚禮即將舉行的幾天前,當那些為婚禮而準備的豐盛禮品都已經陳列擺飾好了,對方那位謹慎精明的小姐卻改變了心意,嫁給了一個較傳統古板的鄰居。而她在度過蜜月回來之後,竟在一次戶外狩獵的活動裡,摔斷頸椎死掉了。那是在文章裡處理一個純粹是虛構想像的人物的一種手法罷了,此後,拜克斯再也沒想過婚姻這檔事。

拜克斯被那位土耳其鄂圖曼帝國的公主讚譽為「最有魅力者裡的雙性人」(un bimtalliste des plus seduisants,法文),那是發生在西元一八九七年秋天的事,該年十一月時,他已回到了英國,即時趕上見到垂死的插畫藝術家比亞茲萊最後一面。次年的春天,他離開英國經由東京抵達上海,而漫遊的歲月(Wanderjahre,德文)至此結束。而從此刻起,拜克斯是個中國的人物或是傳奇,「已逝的過往」真的成為過去了;我們也跟著進入了「滿州的沒落」裡所記載的那些更加奇特不凡的經歷之中。

慶親王奕劻

「滿州的沒落」這部回憶錄恰如其份地以描述在一所名為「舒暢堂」(Shu Ch'un T'ung,音譯)的高級同性戀妓院(清代男妓院通稱為『相公堂』)裡的情景做為全文的開始,拜克斯告訴我們,這地方是由滿州的貴族所資助的。而他自己則是在西元一八九九年四月,經由皇室成員,同時也是主管涉外的總理衙門的內閣總理大臣慶親王奕劻,在他的的指引下見到此處的,奕劻本身就是此間的常客之一,而「他同性戀的性愛方式是『主動與被動』兼而有之的」。

一旦有了開場白,拜克斯就開始迫不及待地將我們帶進這地方,鉅細靡遺地介紹起裡面的每一項活動及其精妙之處,這是一個眾讀者早在看完他的這整部回憶錄之前,就會感覺厭煩到受不了的主軸,幸好在接下來的下一個章節裡,我們得以有機會稍稍喘息透口氣,這是為這部回憶錄做鋪路來引導出整個故事的最主要的一個章節,其中交代了拜克斯在最初是如何引起了慈禧的注意。

我們此時身處於西元一九零二年,但是為了要對事情的整個來龍去脈有所瞭解,我們必須再回溯到更早於此時的兩年前,也就是回到西元一九零零年的夏天,義和團拳亂的那段期間。在那場暴動的過程裡,北京的外國使館區曾遭受到包圍,最終才為八國聯軍所解圍脫困,而宮廷皇室則是走避逃到西安去了。

當時曾經一度,整個頤和園(Summer Palace)為俄國軍隊所佔領;後來俄國政府擺出了和解的姿態而將其軍隊撤離該處,由英國及義大利的部隊來接手看管。拜克斯說,肆意到處掠奪的行為隨即開始發生,於是他決定自願地來拯救這些宮廷的文物珍寶免於受到我們「虛偽的白種人文明」(counterfeit Caucasian civilization)的「汪達爾人作風(vandalism,故意破壞公物、文化、藝術的行為)」所侵害。

因此,在一群「可信賴的滿州人」的協助之下,他成功地將「銅器、玉器、瓷器、象牙藝品、畫作、書法作品、景泰藍藝品、漆器、掛毯、地毯(大約總數是六百件)」,以及總數大約為兩萬五千冊的書籍─拜克斯對此類的陳述總是非常地精準而詳細─「通通搬到一個安全的地方去,但絕不是我自己的家,因為我不希望我的名字曝光,我知道我早就受到我那些口蜜腹劍表裡不一的同胞們根深蒂固的造謠毀謗性的懷疑。」十六個月後,也就是在西元一九零二年的一月,當朝廷遷回到北京城後,(拜克斯告訴我們)「為了能親自完整無瑕地將皇太后的資產歸還給宮廷」,他和手握大權的太監總管聯繫上了,當然這位太監總管就是我們早已耳熟能詳的李蓮英。

前排太監左為崔玉貴,右為李蓮英

拜克斯說,李蓮英對於一個「洋鬼子」(Foreign Devil)如此這般不尋常的正直深表高興,並回報說在拜克斯將這些珍寶送回紫禁城裡的宮殿入口處時,皇太后將會親自接見他。因而在西元一九零二年的五月,「一支由腳夫及挑夫所組成的長條隊伍,曲折蜿蜒地步行進入了紫禁城的東門」,李蓮英親自站在那裡迎接,他在依照拜克斯先前所列的清單盤點核對過每項物品,然後便漫無目的但很親善和氣地開始和拜克斯閒聊了起來。

他們談到了義和團拳亂、國家機密以及景善;李蓮英還以皇太后的名義特別問道,維多利亞女王那忠心耿耿的僕人約翰‧布朗,他是否有被「斷絕了成家的機會」(cut off form the family)─譬如說,變成太監─像他自己一樣,如果沒有,為什麼不用呢?當然是需要的,在這種情況下,國會應有義務要介入,來保衛皇家的血統純正無虞的。在此同時,慈禧正在清點她那些失而復得的珍寶,對於能拿回她最喜愛「刻註著於西元一四二零年所完成的一大塊雕工精美的玉石」尤其是深感欣喜,她於是準備接見這位歸還者並當面致謝。

如果這不凡的一幕,也就是一個單槍匹馬的正直人士,歸還了中國皇室的文物珍寶這件事─就正如同在拜克斯一生裡的許多其他的場景那般─不知怎麼地,在活於同代的眾人當中,竟然沒有一個人知道這件事,(拜克斯說)這是很容易解釋說得通的。皇太后幸運地選上了北京舉行春季賽事的那天來接見他,在當天,所有在北京的歐洲人都出城去了,「連那個愛包打聽又不講道義的倫敦泰晤士報通訊記者都沒有得到這個風聲,他將我視為敵人,根本就絲毫沒把我和這件事聯想在一起」。

他說,只有日本人經營的「順天時報」曾提到此事,但並不是很正確精準;不過無論如何,泰晤士報的通訊記者是絕對看不懂一份東方的新聞報紙的;因為這個「愛包打聽又不講道義的傢伙」所講的當然就是指莫瑞森醫師。在拜克斯的回憶錄裡,對於這位首先發難對景善日記的真實性提出質疑的人,只要提到他,拜克斯是沒有不表明對此人的厭惡憎恨的。

在這樣意外地收復了她帝國的寶藏之後,慈禧優雅和藹地會見了這位歸還者,而拜克斯在這位他一生裡所見到的第四位皇后面前,得到了她的致謝和獎賞。他被賜予了「尚書」的榮譽官銜、一品頂戴(『飾以寶石,而非珊瑚』─頂戴指冠上標明品秩的飾物,一品官頂珠用紅寶石,二品用珊瑚)、二等世襲貴族爵位、雙眼花翎(清代官帽後拖一束孔雀翎稱花翎,高級的翎上有圓斑並有單眼、雙眼、三眼之別,眼多者為貴,只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴)、一套明顯是小於我身材尺寸而於春秋季節進朝時所穿的官服、黑貂長袍及黃袍馬掛、准予在紫禁城裡騎馬行走的特權(但我從未行使過此特權),還有一面長三吋寬兩吋的特製金牌,其上書有「皇太后特」(Huang Tai Hou T'e)幾個漢字(就是皇太后特准的意思),它讓我在任何時候都能前往皇太后可能會在的任何宮殿的大門,此外還有一柄重達二十八盎司的黃金如意、一套現存於歐洲的一所圖書館裡的精美書籍、一幅皇太后親手所作的畫─這幅畫應是被複製收錄進了「皇太后統治下的中國」一書當中─「還有一本葉赫那拉族氏家譜的手稿」─那是她所屬的滿州族氏。而這些獎賞在後來,又因拜克斯更進一步地提供的另一類型的種種服務而有所增加。

皇太后這裡所封賜他的世襲貴族爵位,讓他成了滿州貴族裡的一位侯爵,而且還允許他回溯祖先三代追封以同樣的榮銜,這樣一來就可以彌補他那平民爵士的父親強納森始終沒能晉升成為英國貴族的遺憾了。

在他會見慈禧的過程裡,他告訴我們,他同這位心懷感激而慷慨大方的皇后做了些有趣的私人對話,而他對慈禧的性格所作的描述,在開始時所用的詞句,幾乎就是他寫給濮蘭德的信裡,轉述李蓮英回憶錄內容時所使用的那些詞句。此外還補充說慈禧尤其讓他想起了維多利亞女王時期那位知名的貴婦,慷慨的女慈善家,伯德特-庫茨女爵(Broness Burdett-Coutts)。

慈禧還詳細地談論起才剛發生過沒多久的拳亂的問題,並輕率地對她的大臣們在那段期間裡的表現,喋喋不休地批判個沒停。她也主動告知他有關珍妃所遭遇到的真實情況,這位光緒皇帝寵愛的伴侶,在宮廷上下正準備要逃離時曾力勸皇帝留在北京,因而得罪了慈禧,同時她還對慈禧說了些不得體的重話,然而這也是珍妃最後一次來激怒她,慈禧可不想再同這位莽撞無禮的女孩打交道了:便叫人將她架起丟進一口井裡,然後命令那傷心欲絕以至神智不清的皇帝坐上一輛農家的馬車,將他載往西安。

珍妃

所以至少景善在日記裡就是這樣記載的,如同拜克斯和濮蘭德所曾引述過的那般,儘管其他人對此情節的各種版本的說法,就沒有來得這麼地戲劇化。而此時,拜克斯卻回想起來,正是慈禧本人以更富戲劇化的言詞來證實,景善所陳述的版本才是正確無誤的。她描述了珍妃無禮的頂撞,「我聽她把話都給講完」,慈禧說,「然後我吩咐李蓮英同另外一個太監一起把給她架住並將她投入一口井裡,這樣可以用來警告那些吃了熊心豹子膽,敢想忘恩負義的奴才。我坐在車上等著,直到她的嘶叫聲停了下來後才離去,而侍從們隨即搬了塊大石板覆蓋在那口井上。」接著,在片刻的停歇之後,慈禧轉向拜克斯,然後對他說,「你身為一個外國人,你來告訴我,我所做的是對的,還是錯的?宮廷的家法規定,任何妃妾凡是有辱皇室先人的都得處死」。我說,「她是咎由自取啊,陛下您別無選擇」....「隨侍的太監們聽了我的回答後,臉上都露出如釋重擔的表情:李蓮英後來告訴我,他原本還擔心我會提出一些勸諫之言,而那些話,如他所言,對我會不好,而對他則會更糟」。

拜克斯說,這次的面晤是他和皇太后展開親密關係的一個里程碑,隔沒多久,他告訴我們,他被慈禧宮廷裡最具權勢的大臣所召見,而同他有了次同樣有趣的面會。此人在政治的操作上凌駕過皇帝和皇后:他就是曾經兼任直隸總督的大學士榮祿,他是「未來攝政王的岳父,也是目前滿州國現任的皇帝的祖父」。

他告訴我們,他老早就對榮祿愛慕欽仰不已:「我早就將他理想化了,部分的原因是因為景善日記裡對他的相關記載,而有部分的原因是因為得知如果不是有他,身在中國北方的所有外國人,早就遭到拳民屠殺殆盡了」。這的確正是當時為榮祿做正面宣傳的那批人,在拳亂過後不久,就開始散播的一個論調,而在景善日記裡,也是那麼適時恰巧地,有著同樣的記載可用以證明。

榮祿

王文韶

而榮祿在同拜克斯的談話裡,自己也證實了這個說法,沒錯,榮祿召見拜克斯的目的,很明顯地,似乎就是為了要告訴他,在義和團拳亂那段期間裡,宮廷裡所發生過的大小事情的實情真相。拜克斯在小心翼翼地打探到需要付給榮祿的那些侍從下人們當做「大門費」的正確金額數目後,便依約出發前往(這無可避免地,讓我們想起了他在那些面晤總統的虛構想像裡所宣稱的,每次要支付八十銀元的大門費),他抵達榮祿的宅第後卻發現他需要等待,這一切就是發生得那麼湊巧─因為大學士王文韶正在謁見榮祿,他就是那本足以景善日記匹敵,卻竟又有著與前者糾纏不清的重複內容的日記的作者;王文韶中午被留下在該處用膳,於是拜克斯被招待在主人的「內書房」裡用了頓可口的便餐,在那裡,他有機會可以對過去的情景加以神遊想像,並對掌握這個帝國權力的神秘之室裡的家具擺設讚嘆玩賞一番。

天啟皇帝(明朝熹宗)的那個傾權一時的孌童(魏忠賢)不就是從這間房來掌控明朝帝國長達了六年之久,還讓那位糊塗昏庸的主子為自己建立了生祠來表彰自己的先知聖明嗎?榮祿才剛得到這間帝王的故居沒多久,但是其間的家具擺設已反映出他的審美觀以及在知性上的品味。在他的眾書籍中,大部分是歷史方面的,其中有「一本明朝印製的精美左傳,榮祿曾做過註釋於其上。我當時並沒有想到,」拜克斯說,「在榮祿死後,這部書會經由買賣的方式而落入我的手裡,現在它正置於伯德雷恩圖書館裡」。

用膳過後,榮祿才召見拜克斯,兩人於是展開對談。榮祿毫無拘束地回答了拜克斯所有的問題,並對自己在那段動盪時期裡的正確見解看法以及應受到讚賞的作為提供了充分的佐證,同時毫無顧忌地談及其他政客及朝廷官員所持的那些不是那麼正確合理的觀點。他也提到了景善,並對王文韶才剛告訴他的那本景善日記,本身的真實性與其內容之可信度表示予與肯定。曾託請人問候過拜克斯的王文韶,告訴了榮祿有關拜克斯是如何地發現了這本日記的經過,而自己又是如何地閱讀過它。如此一來,就可以對很多的疑問做出解釋了。

在兩人會晤結束時,榮祿以一件很有趣的文物珍品致贈給拜克斯:那是由大學士劉綸所謄抄並以玉石鑲裱而成的一首詩,那首詩是乾隆皇帝所作的,拜克斯說,「它現在被置放於歐洲的一所圖書館裡」─的確沒錯,這是他捐贈給伯德雷恩圖書館的眾多收藏品裡的一件。就這方面而論,與那本一直無法找到的明朝印製並批有註記的左傳比起來,這件至少是來得真實得多。

如果榮祿還活著就好了!拜克斯悲嘆著,他會力阻袁世凱在西元一九零九年被罷黜解職的,因而或許就不會有發生在西元一九一一年的革命....但是,唉,他在西元一九零四年死了(榮祿實際死於西元一九零三年),他的死讓皇太后在內心裡留下一個空缺,在某種程度上,這毫無疑問地,這正是為自己一生裡的下一個令人詫異的章節在鋪路做解釋。

因為(拜克斯告訴我們)在同年的八月,他接到了李蓮英託人捎來的訊息,傳喚他前往頤和園,並要他在距離該處夠遠,不會有人起疑心的地方先行下車,再換坐上一頂遮得密不通風的抬轎進入宮中,「這樣才較不會引人注意」,對於這樣的作法是何用意,拜克斯自然是了然於心毫不懷疑。他坐在轎裡被抬著走,「沿著泥濘的鄉間小道走了八、九英里的路程後才抵達萬壽宮的官道」,有兩位太監早在那裡等著迎接,然後伴引著他徒步走完這趟路程裡,剩下的最後一段路,此時他覺得自己有如是科尼克斯馬克(Konigsmarck,瑞典人,曾是漢諾威王妃之情人)或是伯特金(Potemkin,俄國女皇凱薩琳二世的情人)再世那般,此時他心裡唯一有所疑慮而感到擔心的,只是待會「自己的表現」罷了。

「我在性愛這方面是否能勝任擔當,來滿足陛下她那充沛過人的慾望呢?」他會不會倒楣到「只能呈獻給老佛爺一只『銀樣臘鎗頭』(telum imbelle sine ictu,拉丁文,同等英文 a feeble weapon without a thrust),一挺『欲振乏力不也想作戰的武器』(a tool unwarlike & devoid of thrust),就像當年特洛伊城淪陷時,城裡的那位老國王普利安(Priam)在被皮洛士(Pyrrhus)殺害的當而,顫抖的手中所握著的那柄搖晃不已的劍那般呢?」

Prince Consort

Felix Faure

其實他的疑慮都是多餘的,雖然年已七十的皇太后陛下在次數上的須求過人,並且在方式上的要求也異於常人,但早已命人準備了美味的餐點、精巧的器具、藥效溫和的春藥,好讓她的伴侶能用來補充體能的損耗及強度的不足;而且在行為中間隙的片刻休息裡,他還能同她親密的談天說地,他們聊及維多利亞女王和她那位忠心的僕人約翰‧布朗(這是個皇太后老再三地圍繞著打轉的話題),女王的夫婿(Prince Consort)有著猶太人的血緣(這是個我的家族早就認定是如此的秘密),法國總統斐立斯‧佛黑(Felix Faure)去世時不幸的狀況(他於西元一八九九年與情婦瑪格麗特在辦公室偷情時中風而猝逝),英國禁止同性戀行為的法律,以及拜克斯和女王終身的好友約翰‧克拉克爵士之間親密的關係。

這正是所謂的「見微知著(Ex uno disce omnes,拉丁文,同等英文 From one learn all)」,就像這句拜克斯常喜歡引用的至理名言,雖然他卻常常不遵循自己所知的箴言。這本回憶錄其餘的部分,大體上都是由兩個主題交替編織而成,冗長無味又鉅細靡遺地反覆重述著這兩個主軸:一個是自己與太監們、職業男妓孌童及滿州富家公子哥兒們之間的同性戀關係,另一個則是順應皇太后的要求而所做過的事情。而在其中的某個時點上,這兩個主題卻又糾纏融合在一起。

那是在一次與拜克斯的對話裡,慈禧對當時正流行的同性戀土耳其浴(hammam)表示感到有興趣,於是轉身向李蓮英說「我們回城裡之後,你一定要安排我在喬裝之後,能到那裡頭去瞧瞧:去看看你們這些風流放蕩的年輕人在那裡頭肆意作樂,將會讓我很開心的」。聖喻既出,當然是只有照辦了。的確是有一群青年們正忘情於聲色之中,當「一聲喝令『跪下~跪下!』從一段短階梯的底層傳來....」而出現的正是皇太后本人,「她頭上帶著頂風領(又稱風帽或觀音兜,帽扇至肩),身著黃袍馬掛及男褲,腳上穿著雙棉鞋來作為喬裝的打扮」。

她隨即吩咐交代旁人,此間的性愛玩樂繼續進行無須停止,自己則同那些尚未開始忙於享樂的青年們,輕淺地揶揄玩笑了起來。一如往常,拜克斯以詳盡到令人厭惡的手法描述著此間遊戲情景,倒是對那些玩笑間的言談對話所做的描寫,讀起來卻還真是不錯。當皇太后離去後,「恭親王奕欣問我,我的女王是否也會隱姓埋名像這樣地來微服出訪一番呢?我回以各國的風俗習慣不同,像這樣的景致奇觀,雖然在倫敦和巴黎也都有,但是都受到了偽善的矯飾所隱瞞,用以避開公眾的耳目注意,雖然它們在淫慾的程度上也是毫不遜色的」。

拜克斯在總結自己的性經驗而計算相關的次數時,他推斷自己在北京有過「數百次(或許有上千次)的性經驗」,而同皇太后則做過一百五十到兩百次。然而對於這類的事情,我們無須去追究其正確性,也不需要被拜克斯那永不知累的反覆重述牽著鼻子走,我們儘管讀下去就是了,最後終因其內容僅涉及了陰謀及謀殺(不再談性與慾)而能得以稍稍鬆一口氣:「滿州的沒落」這部回憶錄裡的最後一章,主旨在談論光緒皇帝及皇太后的逝世,這也就是荷普利當初想出版的那個章節。

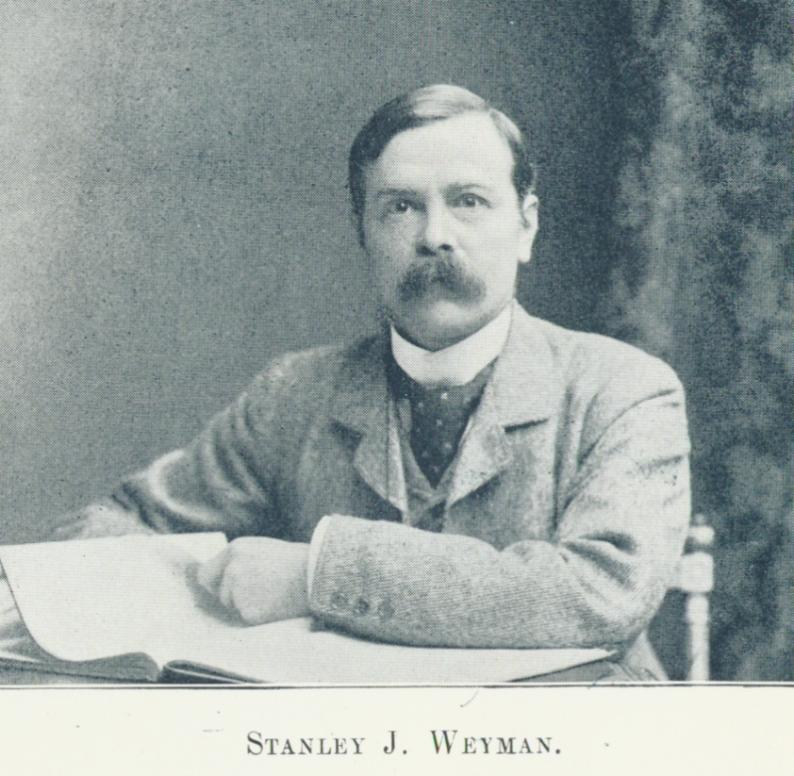

Anthony Hope

我先前已經提過這個章節的部份,也為它做了結論,在這裡,我將再補充一點細節說明;因為這段故事顯示出了拜克斯所具有的歷史奇情小說之風格,讓人聯想到與他同時代裡的兩位廣受歡迎的小說作家史坦利‧威曼(Stanley Weyman)及安東尼‧霍普(Anthony Hope)。

根據拜克斯自己的說法,在西元一九零八年所發生的事情,那是一場可比擬西元一八九八年至一九零一年那段期間(戊戌政變、庚子拳亂)的重大危機。因為當時朝廷裡的派系內訌嚴重,彼此爭奪著對傀儡皇帝的控制權,而這場爭鬥又因慈禧的健康每下愈況,使得實權核心呈現出真空狀態而變得更加劇烈。此時,在這齣戲的眾演員裡,卻又冒出了一個新的角色:因為拜克斯把自己也安插進了這個故事裡,他所扮演的角色是慈禧忠心耿耿的心腹知己。

這個故事是以這位心腹知己,有天得到了太監總管的緊急召喚來做為起頭。拜克斯於是顧不得自家那十個心知大事不妙的僕人們的一番焦躁不安的好意勸阻,大膽地動手穿戴上他的雙眼花翎、黃袍馬掛以及進朝所穿的官服等其他配件,同時還帶著那面能讓他進入紫禁城的特賜金牌,便隻身往紫禁城前去。

進了宮中,他面見到「渾身珠光寶氣身上穿著那件大有名氣的珍珠外套」的皇太后,她向他述說了別人對她所進行的陰謀;大學士們當中掌有權勢的派系正密謀算計著,欲利用她最近身體不適的機會,伺機要終結她的攝政統治並讓光緒皇帝來重掌政權,而她自己將會遭到暗算或是被流放到熱河。但是皇太后說她仍未被擊敗,算命的預言說她還有好幾年可以活哩,並且她已有腹案要對此威脅橫予痛擊:她冷酷地補充道,「我不那種會放任讓雜草在我的腳下長的人,我打算要對這些叛徒來個先發制人。(而李蓮英是知道這個計謀的)因此我覺得自己有義不容辭的責任來處置皇帝,因為藉著這麼做,我將可摘掉這些叛徒們所掌控的那個傀儡的頭像。

之後呢,我會再回頭來好好地對付他們的」。但是當然,屆時皇帝的猝死將會看似是自然的死亡;而這也就是將會用得上拜克斯的地方:「我要的是,當你聽聞皇帝突然駕崩,馭龍升天了的時候,你將要滿懷悲戚地讓你的政府知道,他是自然死亡的」。一旦皇帝被處理掉了,接著她打算要廢掉自己先前已指定為皇帝接班人,那個幼兒浦儀,由更具有正當性,但在西元一八七五年時被遺漏掉的浦倫來取而代之…

拜克斯恭順地答應,將會把假的錯誤訊息傳達給那位他自稱有著直接聯繫的艾德華‧葛雷爵士。對於他被召喚入宮一事,皇太后接著給了他一個掩人耳目的說法,如果有人問起在此時刻他為何被召喚入宮,他就要說,這是為了要替皇太后傳遞一封親筆所寫的生日賀函給亞歷山大皇后(艾德華國王之妻),「是我希望由你來直接傳送,而不經由外交部遞送的」;而拜克斯告訴我們,他的確是有將該封賀函經由西伯利亞送回英國去;而在「十二月二日,皇后生日的當天」送達並被交到皇后的手裡,根據他自己的說法,拜克斯此時已是負責皇室之間書信往來的一個熟練的信差。在這些細節安排都講妥後,這緊張的氣氛就逐漸化解在談論及些較輕鬆話題的和藹閒聊之中,尤其是當談到英王艾德華七世與凱佩爾夫人(Mrs Keppel)之間的聯繫(兩人有私情)。

光緒

幾天之後,一切皆照著皇太后的計畫去執行,兩位太監前去伺候皇帝,身後跟了個帶著幾塊軟墊和絲繩的僕役,他們發現他正斜倚在炕上「翻閱著小說『金瓶梅』(不是什麼中國名著的小說)」,在行禮如儀地施過禮之後,便接著告訴他,皇太后已在皇位繼承上做出了新的安排,然後將絲繩套在他的脖子上緊緊催勒並以軟墊壓在他的臉上,將他慢慢地悶死。

當光緒的死訊傳到慈禧的耳裡時,她真有如釋重負的感覺,「謝天謝地,我覺得如獲重生」她說:「這真是不幸中的大幸」;並立即召集軍機大臣會議以便能進行下一步的計畫:來宣布新的皇位繼承人。最近才剛被採納做為正式接班人的幼兒浦儀將遭到廢黜,而已成年的浦倫將以恆慶皇帝之名即位。

袁世凱

一切似乎都依照原計畫進行得很順利,沒有任何的異議。但是後來,袁世凱和陸軍部大臣鐵良請求私下晉見皇太后,說是要對國事提供他們卑微的個人看法淺見:袁世凱見到慈禧後跪地叩拜了三次,鐵良也學著照做,「太后您壽增譽高、一生富貴,實宜深居頤和園裡韜光養晦安享餘年,不應再為國事之困頓紛擾而傷神煩心....我懇請太后,鐵良(此時也表同意地點著頭)和我在此一起祈求太后再頒道懿旨,宣佈您將永久地退位,並指派臣等二人擔任太師以輔佐新任皇上處理國政共治天下」。

老佛爺聽了大發雷霆怒不可遏,狂怒地大喊道,「你這個叛徒,不,你們這兩個叛徒,我待你們不薄,可謂是仁盡義至,而你們竟是這樣子來回報我的?我即刻摘掉你們的頂戴革你們的職,叫人把你們交送到刑部去公審,你們這般叛逆不法的行徑,惡貫滿盈,雖死千遍猶有餘辜。退下待旨去!」

這時,袁世凱突然從衣袍裡掏出了把六發填彈的左輪槍,在極短的距離裡朝太后的肚子連開了三槍,幾位宮廷御醫、內寢的女侍們以及太監們聽聞到槍響,都立刻衝了進來;但一切都已太遲了。在從嘴裡吐出幾句戲劇化的遺言後,躺在血泊裡的太后,「就在太監們及女侍們搶天呼地叫喊著,要她的魂魄千萬別離開身體的哀嚎聲中斷了氣」。

她才剛斷了氣,軍機大臣們便即刻聚頭商議,將太后最後的飭令做了完全相反的更動,重新將幼兒浦儀送上了因光緒猝死而遺留空缺下來的皇位。在他們的反擊成功之後,軍機大臣們便宣稱這兩人都是自然死亡的;拜克斯一方面是因對太后的效忠,另一方面是為了自身的利益,因而對他們的說法做了背書;而「一如往常,對於事件實際狀況常是樂得不聞不問」的歐洲各國使館,則是從沒知道過此事的真相。

這就是拜克斯依據一手訊息所描述的,有關發生於西元一九零八年十一月的兩位皇室領導人死亡的真實故事:光緒之死是聽當初被指派去執行此事的太監說的;而太后之死則是聽當時在場目擊了經過的太監們所陳述的。而我無法接受這個既戲劇化又描述細膩的故事的唯一原因─除了是為了能讓荷普利醫師安息(pace Dr Hoeppli,此處pace為拉丁文,同等英文 in peace),以及這故事違反了證據及可能性(慈禧偏愛年幼的浦儀繼承皇位以便能繼續攝政,所以絕不會是成年的浦倫)兩者之外,─還有就是,根本就找不到絲毫的理由,來相信這篇故事裡的任何一個字。

在描述過這場高潮迭起卻曳然而止的悲劇,同時也終止了他在皇室宮廷裡扮演著一位貴賓的這段個人歷史之後,拜克斯的這部回憶錄以對整體的回顧來做為結束,其中包括在二十年後,皇陵所遭到的褻瀆受辱來做為收場白。在西元一九二八年,盜墓者侵入了位於北京西郊的清代皇陵,而三位歷代的皇帝─康熙、咸豐、同治以及慈禧本人之陪葬飾品皆被一盜而空,而遺體則是被隨意棄置,任由野狗來毀壞撕咬。

拜克斯告訴我們,他在事發過後沒多久,便立刻前往那令人悲戚的現場察看,所以才能以最感傷的語調,來記錄下這筆盜賊加諸於他所尊敬的情婦的最後一次羞辱。這個主題,他早在與丹比女士共進晚餐的餐桌上就曾做過詳述,而今對這個陳年的親密關係所揭露出的嶄新情節,是讓這故事平添了幾分哀怨可憫的氣氛,但是,可惜啊,這些終究還是捏造虛構的。

全站熱搜

留言列表

留言列表